屋島神社から屋島に登る「冠ヶ嶽・経塚ルート」

屋島登山はすぐに登山を体験することができ、それなりの充実感が得られるおすすめのアクティビティ。

簡単に登ることができるのに見返りが大きいというのが登山客が後を絶たない理由かもね。

加えてルートが多く、いろんな攻略の仕方がある。

さらに屋島というところがそもそも魅力的な観光スポット。

本日は屋島神社から登る冠ヶ嶽・経塚ルートのご紹介だよ。

冠ヶ嶽・経塚ルートは屋島神社から

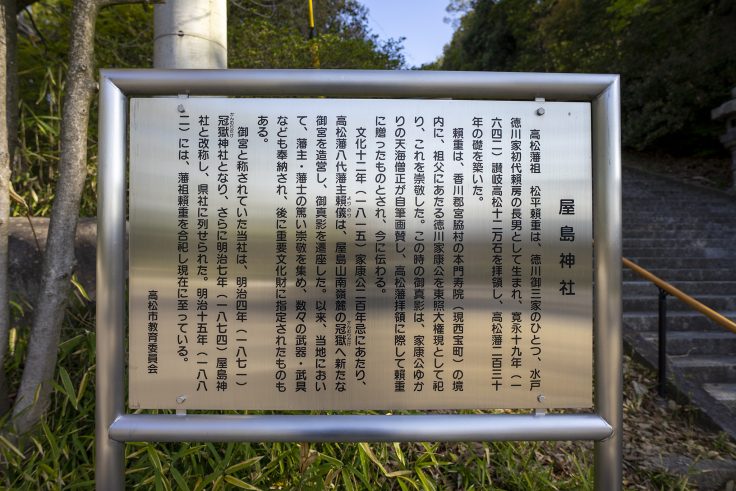

高松藩祖「松平賴重」は、徳川御三家のひとつ、水戸徳川家初代頼房の長男として生まれ、寛永19年(1642)讃岐高松12万石を拝領し、高松藩230年の礎を築いた。

賴重は、香川郡宮脇村の本門寿院(現西宝町)の境内に、祖父にあたる徳川家康公を東照大権現として祀り、これを崇敬した。この時の御真影は、家康公ゆかりの天海僧正が自筆画賛し、高松藩拝領に際して頼重に贈ったものとされ、今に伝わる。

文化12年(1815)家康公二百年忌にあたり、高松藩八代藩主頼儀は、屋島山南嶺麓の冠獄へ新たな御宮を造営し、御真影を遷座した。以来、当地において、藩主・藩士の篤い崇敬を集め、数々の武器・武具なども奉納され、後に重要文化財に指定されたものもある。

御宮と称されていた当社は、明治4年(1871) 冠嶽神社となり、さらに明治7年(1874)屋島神社と改称し、県社に列せられた。明治15年(1882)には、藩祖賴重を合祀し現在に至っている。高松市教育委員会

屋島神社を少し登って振り返ってみる。

琴電が見えた。

とても立派な神社。

屋島神社で一番高い場所に本殿がある。

讃岐東照宮

屋島神社由緒

当神社は慶安4年(1651)初代高松藩主松平賴重公が、香川郡宮脇村の本門寿院境内に東照大神(徳川家康公)の神廟を建立し、崇敬したのにはじまる。

以来、山王社として歴代藩主により奉斎されてきたが、文化元年(1804) 当時の高松藩主第八代松平賴儀公は、この風光明媚な屋島山麓において社殿の造営に着手する。左甚五郎の六世、五代目の左利平忠能が、松平家の客分棟梁と なり、文化12年(1815)に完成した。その後、明治4年には冠嶽神社と改め、さらに明治7年屋島神社と改称、同年県社に列せられる。明治15年に藩祖松平賴重公を合祀する。昭和48年2月不慮の火災にあい、本殿、拝殿等を 全焼したが、辛うじて神門(正面上部には鳳凰、両側の柱には上り龍 下り龍の彫刻) は無事であった。社殿は翌年十一月に再建され現在に至っている。◇御札吏神/東照大神(徳川家康公)

◇合祀神/賴重大神(松平賴重公)

◇例祭日/4月17日

さっきの説明と重複する部分があるけどね。

説明を読まずに撮ったからね、鳳凰や上り龍下り龍がよく見えない・・・

やっちゃってますね・・・

最近助手が多忙でね、ひとりでは抜けが多くなる。

とても手入れされ美しい神社。

屋島の魅力を一段と上げている。

冠ヶ嶽・経塚ルートは屋島神社本殿西側から

本殿を向かって左(西側)に移動するとすぐに登山道がある。

え?ここが登山道なのって感じだけど、すぐに道があるのが分かる。

夏になると草が茂って歩きにくくなるのでご注意を。

イノシシの防護柵が出てくる。

初めて見る方は、立ち入り禁止と勘違いしてしまうようだけど、ちゃんと入ることができるから。

段々傾斜が急になってくる。

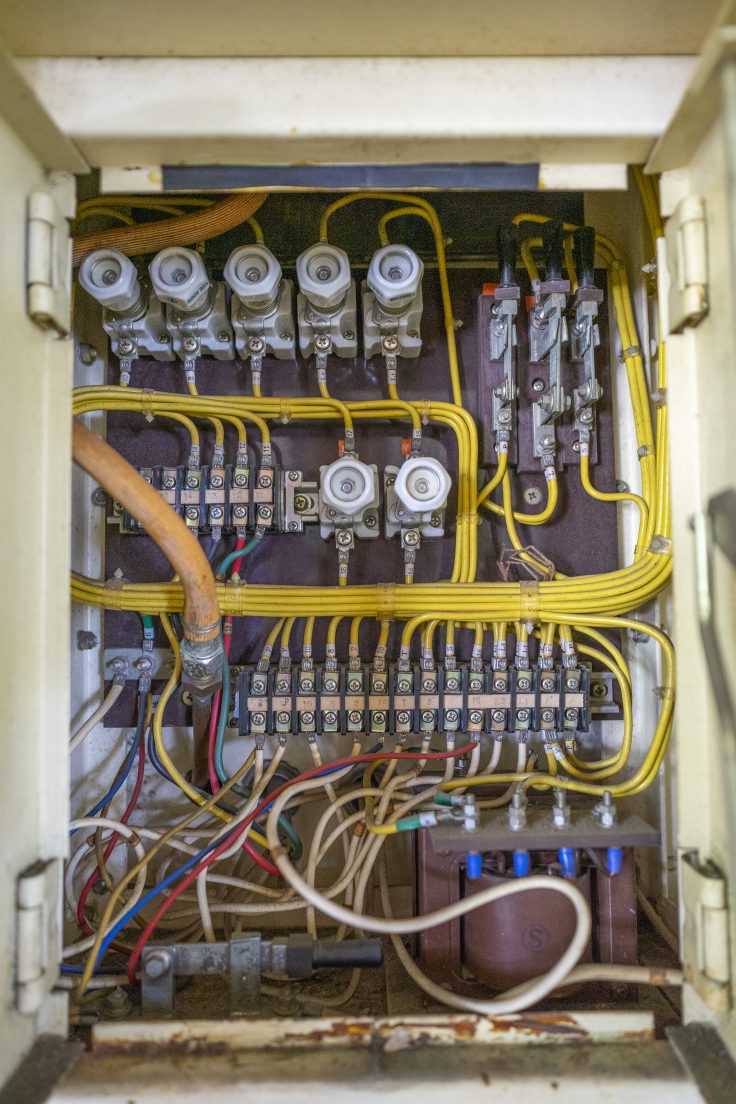

▼現在は稼働していないけど、ケーブルカーの線路が見える。

冠ヶ嶽・経塚ルートは、この普通に登っていくルートと、冠ヶ嶽を直接登っていくルートに分かれるそうなんだけど今回はよく分からなかった。

またリベンジだ。

今までのルートはすべてエアマックス97で容易に登ることができたけど、このルートはトレッキングシューズが必要だよ。

ゴールはケーブルカー山頂駅

ゴール。

時代を感じる。

バブルの頃は観光客が押し寄せていたんだろうな~

ここから少し歩くと屋島城址があるので行ってみよう。

屋島城址(城門跡)

旧ケーブル駅から300m歩くと到着。

屋島は現在陸続きになっているけど、昔は島だった。

また、屋島城址は屋嶋城(やしまのき)があった場所。

屋嶋城は、663年白村江の戦い敗戦後、中大兄皇子がつくらせた城。

ここを降りると城門ルートね。

▼サンポート、五色台、坂出市の城山、こんぴらさんの象頭山が見える~

こんなところを登ってきて、これから敵と戦おうって屈強な兵士がいたのかね?

いったい何を食べていたんだろ?

屋嶋城の存在が確定したのは1998年のことで、最近のことなんだね~。

絶景だ。

下山時はルートに注意

下山は同じルートを帰ろうと思っていたら、道を間違えたみたい。

迷わないよう、親切に木にテープを貼ってくれているんだけど、ケーブルの横にもルートがあったんだ。

勝手に「ケーブルルート」と名づけよう。

戻るのが面倒だからこのままケーブルルートを降りるよ。

(後述するけど、これは正式な登山ルートではなく危険なルートなので真似をしないように)

これがまた急で、滑って転んだ。

脚の間に寝起きのマムシさんが(+_+)

そっと逃げたんだけど、よく噛まれなかったものだ~

このルートは絶対トレッキングシューズじゃないとダメだよ。

よく自然を舐めならダメだって人に言ってるけど、自分が一番舐めている。

反省。

このケーブルルート、やはり登山用ルートではなく、伐採をするために目印を付けたものなんだ。

イノシシの防護柵に遭遇したけど出入口が見当たらず、力業で策越えをした。

真似を絶対しないように。

屋島ケーブル駅とケーブルカー

やっと下山することができたよ。

動かなくなったケーブルカー、そのまま飾ってあるんだ。

どこを撮ってもアート。

ジブリ感ある~

エモいエモい。

屋島神社のスタート地点までは駅の横にある階段を上ればすぐだよ。

あ、ここに戻ってくるわけね。

まとめ

「四国村」の入り口や「わら家」(うどん屋)さんのあたりが新しくなっているね。

流政之氏に敬礼。

▼流政之「流れ坂」

屋島登山といってもいろんなルートがあるなと思った。

また自然や歴史にも触れられて心が豊かになる。

残すところ「屋島城址(浦生ルート)」と、「旧遍路道」の2つ。

楽しみながら屋島登山を続けよう。

今回の反省は低い山で「簡単」と思っていたこと。

ちゃんとした装備で登ること。

そしてそもそも冠ヶ嶽に行ってない。

すっかり忘れていた。(´・_・`)

(こんなことってあるん?)。

冠ヶ嶽直登ルートの場所も、冠ヶ嶽に直接行けば分かるでしょ。