さぬき市にあった城「昼寝城」

全然まとめていないんだけど、香川県の史跡巡りを始めている。

古墳、城には目がない。

本日はさぬき市前山にある昼寝城址に行ってみよう。

昼寝城址へのアクセス

県道3号線(志度山川線)を通り、前山ダムを過ぎたところに「道の駅ながお」がある。

冬はいつもここで焼き芋を食べる(^^♪

紅はるかなんだけど、前山でつくられたサツマイモなんだ。

道の駅ながおから少し南に進んだところに分岐がある。

山深い方へと進む。

さっそく野生のサルがお出迎え。

20匹くらいいて、こちらをまったく意識していないと思いつつ、止まってカメラを向けると警戒して逃げる。

赤ちゃんもいて可愛いよ。

とてもきれいなおサルさんたちだった。

Googleマップで「昼寝城址」を目指すとその場所には何もない。

さらに進むと昼寝城の説明書きに到着する。

昼寝城とは(引田城や虎丸城を支城とするお城だった)

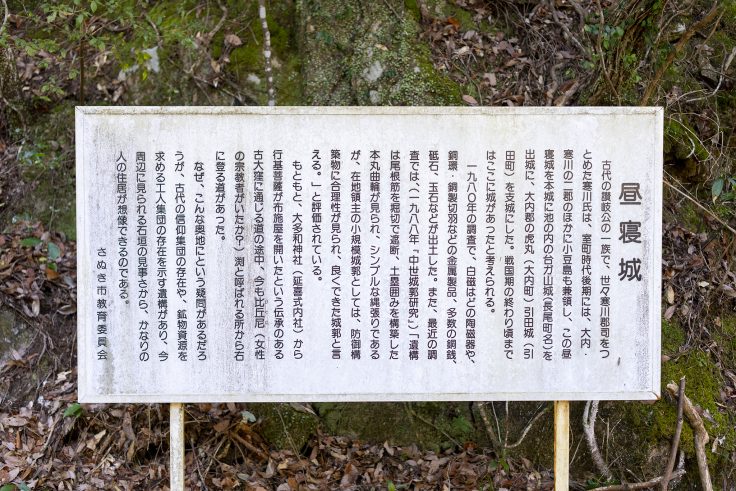

昼寝城

古代の讃岐公の一族で、世々寒川郡司をつとめた寒川氏は、室町時代後期には、大内・寒川の2郡のほかに小豆島も兼領し、この昼寝城を本城に池の内の台ガ山城(長尾町名)を出城に、大内郡の虎丸(大内町)引田城(引田町)を支城にした。戦国期の終わり頃まではここに城があったと考えられる。

1980年の調査で、白磁はどの陶磁器や、銅環・銅製切羽などの金属製品、多数の銅銭、砥石、玉石などが出土した。また、最近の調査では、(1988年『中世城郭研究』)「遺構は尾根筋を堀切で遮断、土塁囲みを構築した本丸曲輪が見られ、シンプルな縄張りであるが、在地領主の小規模城郭としては、防御構築物に合理性が見られ、良くできた城郭と言える・」と評価されている。

もともと、大多和神社(延喜式内社)から行基菩薩が布施屋を開いたという伝承のある古大窪に通じる道の途中、今も比丘尼(びくに)(女性の宗教者がいたか?)渕と呼ばれる所から右に登る道があった。

なぜ、こんな奥地にという疑問があるだろうが、古代の信仰集団の存在や、鉱物資源を求める工人集団の存在を示す遺構があり、今周辺に見られる石垣の見事さから、かなりの人の住居が想像できるのである。

さぬき市教育委員会

虎丸城も引田城も由緒正しい有名なお城でね。

それらを支城としていたのだから昼寝城がいかに大きな城だったかが分かる。

Googleマップで「池の内の台ガ山城(長尾町名)」の場所を発見したので、次回レポートしたい。

昼寝城とは、なんとなくふざけた名称だなと思っていたんだけど、存在していた山が俗称「昼寝山」だったとのことだ。

昼寝山を登る。これが結構しんどい・・・

昼寝城址のある昼寝山を登ってみるよ。

数年前に訪れた時は草や木が茂って登れなかったんだけど、かなり整備されている。

石垣が所々に見え始める。

道が段々狭くなって、ズルッと谷側に足を滑らせると、細かく砕かれた石垣が下に落ちていく。

傾斜は急で、落ちると大ケガをすることになるね・・・

とにかく石垣の残骸がいっぱいあって、ここにお城があったんだなと実感。

頂上らしき場所に到着。

▼上りきった左側。

こちらに進むと天守などがあった場所なのかな?

▼上りきった右側。

祠(ほこら)があった。

少しだけ景色が見えた。

夏は葉っぱに視界を遮られるだろうね。

案内板に自動車をとめ、頂上まで徒歩約25分だった。

(降りるのは約20分で計45分)

まとめ

とにかく道が狭く、傾斜が急で滑る。

城巡りで一番大変な登山となった(苦笑)

トレッキングシューズ必須、登山用グローブがあるといい。

イノシシも去ることながら、夏はマムシ、スズメバチもいるから冬におすすめするね。

十河城を調べて、ついに昼寝城で調査終了と思っていたら「池の内の台ガ山城(長尾町名)」も調査しないとね。

▼「池の内の台ガ山城」を目指したんだけど行くことができなかった。

またリベンジ。

【住所】香川県さぬき市前山