屋島城址「浦生の石塁」に行く。

屋島城跡は屋島に3カ所ある。

一つは頂上付近にある「城門跡」。

ここはメジャーなのですぐに行くことができる。

2つ目は屋島寺の北側にある「北斜面土塁」。

(ここはまだ未踏)

そして本日は3つ目「屋島城址(浦生の石塁)」に行く。

あまり情報がなく困惑したんだけど、高松市屋島西町「鵜羽(ウノハ)神社」から行くことができる。

写真右側を上がって行くよ。

いろいろ分岐があるんだけど・・・

鉄の棒を引き抜いて開けて入る。

分岐があって分かりにくいんだけど、この砂防ダムをまず目指すといいよ。

さて、道を探す。

夏はマムシ、スズメバチなどが危険で、さらにヤブコギ(草木をかき分けて進む)なので冬を選んだ。

しかし枯葉ですべるすべる。

木を掴んで登ることがあるので、軍手が必要かも。

いや、テープがない。

アドバイスだけど、必ずテープがあるので、見失ったらテープを探してね。

もしなかったとしたら、直前のテープまで戻って勇気ある撤退をするように。

屋島は低い山だけど、絶対に軽くみてはダメだ。

道が竹で塞がれてくる。

とても怖い・・・

朝から昼過ぎくらいまでに登りたいところ。

テープを見失った・・・

撤退しようかと周辺を探すとまたテープを発見。

絶対にこのテープを頼りに移動してね。

ひょっとして石垣の石では?

あれ、テープが下っていく道があるぞ?

少しだけ登ってみよう。

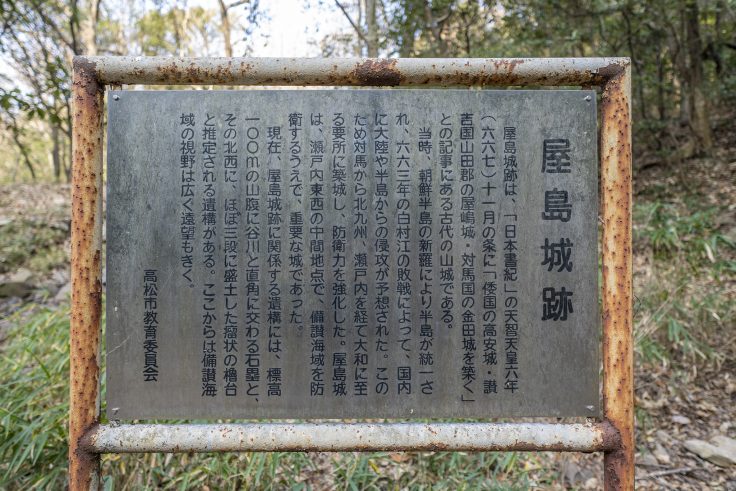

屋島城址

屋島城址は、「日本書紀」の天智天皇6年(667)11月の条に「倭国の高安城・讃吉国山田郡の屋嶋城・対馬国の金田城を築く」との記事にある古代の山城である。

当時、朝鮮半島の新羅により半島が統一され、663年の白村江の敗戦によって、国内に大陸や半島からの侵攻が予想された。このため対馬から北九州、瀬戸内を経て大和に至る要所に築城し、防衛力を強化した。屋島城は、瀬戸内東西の中間地点で、備讃海域を防衛するうえで、重要な城であった。

現在、屋島城址に関係する遺構には、標高100mの山腹に谷川と直角に交わる石塁と、その北西に、ほぼ三段に盛土した瘤状の櫓台を推定される遺構がある。ここからは備讃海域の視野は広く遠望もきく。高松市教育委員会

勘違いをしていた。

戦国時代の城なのかと思ったら、古墳時代、飛鳥時代の時期の城だったんだ!

ここにずっと来たいと思っていた。

なかなか情報もなく、時間もなかった。

やっと来ることができてすごく嬉しい(^^♪

ここから屋島頂上まで行くのが「浦生ルート」。

しかしテープを発見できず・・・

勇気ある撤退を。

また情報を仕入れる必要がある。

そして別ルートを降りて分かったことがある。

これは重要な情報だ。

ここを登ればすぐに石塁に行くことができる。

ふ~ちょっとした冒険だった。

今日登った道はすごく怖かったよ・・・

鵜羽神社の前は海があるんだよ。

浦生ルート、次回は絶対頂上まで登るよ!