世界遺産下鴨神社に行ってきた。『河合神社』編

世界遺産下鴨神社一帯をもし午後から観光する時は以下のまわり方を推奨する。

- 南側の糺(ただす)の森側から入るのではなくて、西側から入って境内を参拝・散策する。(これは無料)

- 境内にある「授与所」で「大炊殿」、「河合神社・鴨長明資料館」、「鴨社資料館秀穂舎」に入場できるセット券(500円)を購入する。

- 境内裏にある「浦の回廊」を通って「大炊殿」を鑑賞する。

- 糺の森(ただすのもり)を鑑賞しながら「河合神社・鴨長明資料館」を鑑賞する。

- 「鴨社資料館秀穂舎」を鑑賞する。

- 時間があれば下鴨神社を南に抜けて「旧三井家下鴨別邸」(一般410円)を鑑賞する。

という流れ。

いただいたパンフレットによると、『延喜元年(901)の12月の官符には、賀茂大神に幣帛(へいはく)を奉る(たてまつる)前、まず先に河合神から奉ること』と書かれてあり、それに反したまわり方なのだけど・・・

もちろん旧三井家下鴨別邸、「秀穂舎」でセット券500円を購入、「河合神社」、本殿を参拝、「大炊殿」という古式にのっとった順番は、午前中から1日をかけてまわるのであれば可能。

「秀穂舎」が16:00、「旧三井家下鴨別邸」が16:30で受付終了となるので注意しながらまわるという事ね。

(「旧三井家下鴨別邸」は見学者数によって打ち切る」と書かれていたので、さらに注意)

さて前回は「大炊殿」を見終わったので、糺の森(ただすのもり)を通って「河合神社・鴨長明資料館」に向かう。

国歌「君が代」にうたわれているさざれ石。

なかなか河合神社に行けまへん・・・

140年ぶりに復元された申餅。

旧暦4月、1カ月に渡り葵祭りが行われている。

その申(さる)の日にこの餅が神前に御供されていたとのこと。

小さいけど、柔らかなお餅を割ると小豆がたっぷり。

あたたまる~

夏は「鴨の氷室の氷」といって宇治金時かき氷があるそうだ。

夏にも来たい!

申餅はお土産でも売っているよ。

さて散策再開。

下鴨神社だけに鴨・・・

糺の森(ただすのもり)の南の端に河合神社があるよ。

河合神社の境内には鴨長明さんの方丈庵や資料館がある。

到着。

50歳の時にすべての公職から身を引き大原に隠遁し、世の無常とはかなさを記したのが「方丈記」。

転々として最後は伏見で落ち着いたらしいのだけど、この組み立て式の方丈とともに移動している。

1丈(約3メートル)四方の大きさで、それで「方丈」と名付けられた。

へ~禅寺で言う「方丈」のことかと思っていたら違うんだ~

現在で言うキャンピングカーみたいなものかな(笑)

とにかくこの「方丈」で書かれたものが「方丈記」なわけね。

境内にある鴨長明資料館に行くよ。

7畳半の部屋に靴を脱いで上がる。

鴨長明さんは「かものちょうめい」と学校で習ったんだけど、こちらでは「かものながあきら」になっていた。

鴨長明(かものながあきら)

久寿2年(1155)、賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)(下鴨神社)の神職の次男として生まれる。

父の長継は、神社の最高責任者である正禰宜(しょうのねぎ)と惣官を務めていた。長明の憧れの人物であった。7歳には中宮より叙爵を受け従五位下の位を授かった。

しかし、19歳の頃、父、長継が亡くなり、本家側との後継者争いに巻き込まれた。長明はその頃から、和歌や管絃を学び、俊恵法師や中原有安に師事した。

40歳代半ばにこれらの世界で活躍し、後鳥羽院にも気に入られ、『新古今和歌集』の寄人(よりうど)に選ばれる。長明は懸命に働き務めを果たしていた。

この時期に、父、長継も務めた摂社の河合神社の禰宜に欠員が生じた。そこで、後鳥羽院は禰宜職に長明を推挙した。しかし、本家側はこれを拒否。憧れであった父の跡を継ぐ夢は完全に断たれ、失意のうちに出家し大原に隠遁し、蓮胤(れんいん)と名乗った。この後、日野に移り、方丈の庵で執筆した作品が『方丈記』である。

他には『無名抄(むみょうしょう』、『発心集(ほっしんしゅう)』などの作品がある。建保4年(1216)歿(ボツ)。62歳。

日々頑張っていて、後鳥羽院の推挙があり、しかも長継さんの息子さんでありながらなぜ本家から拒否されるのかを知りたいところだよね。

方丈記

『ゆく河のながれは絶えずして、しかももとの水にあらず。

よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる例なし。

世の中にある人と栖(すみか)と、またかくのごとし。』

この有名な一文で始まる「方丈記」は、日本三大随筆に数えられ、我が国を代表する古典文学の一つとして親しまれている。

作品の前半部分は、大火、辻風、福原遷都(人災)、飢饉、大地震(おおない)という天変地異、いわゆる「五大災厄」に遭った人々たちの惨状を克明に描写している。また、これらの災厄と対峙した人々の苦悩と無常さを「人と栖」という視点から淡々と綴っている。

後半部分は、俗世から離れ、日野の山奥に一丈四方の庵を営み、悠々自適で自然の中で暮らす庵での生活を謳歌する文章が続く。しかし、次第に自分の内面と対峙し、庵での静かな暮らしに執着していることが往生への妨げになっているのではないか。さらにその妨げを生んだのは自分自身なのではないかと自問しながら作品を終える。長明が「方丈記」を書き終えたのは、建暦2年(1212)3月の末日であった。

無性に方丈記を読みたくなってきた・・・

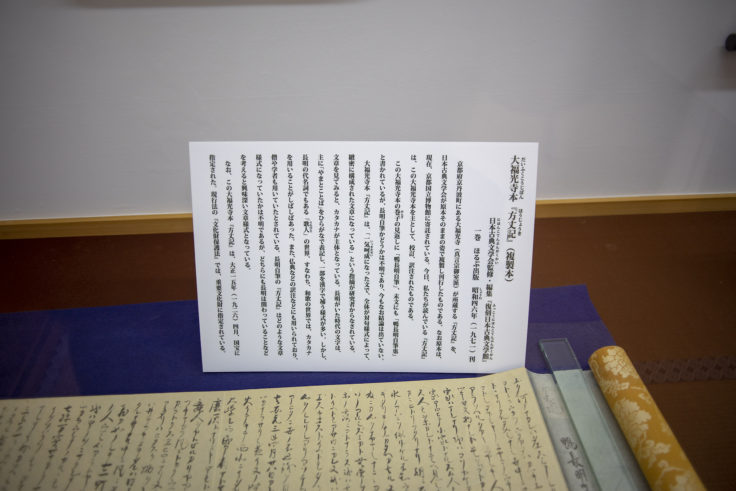

方丈記の原本は京丹波町にある大福光寺が所蔵していたんだけど、現在は京都国立博物館にあるよ。

カタカナ中心で書かれているところが、本物かどうかの論点になっているようだ。

非常に興味深い。

研究が進むといいね。

中村春二さんが訳した方丈記が展示してあった。

中村春二さんは成蹊学園の創始者。

口語訳をしていてほぼ完成したころ関東大震災にあい原稿を焼失。

自費で下書きから再度完成させ出版したそうだ。

これを読みたくて調べたんだけど情報がなかった。

写真左側にあるのは田山花袋さんの「花袋文話」

田山さんは方丈記に強い影響を受けたんだって。

鴨長明が方丈記を書いたことは、「平家の没落よりも、頼朝義経の武功よりももっと大きな意味のあることかもしれない」とのことだ。

ますます方丈記を読みたくなったね。

読んだらまた感想文を書くよ(笑)

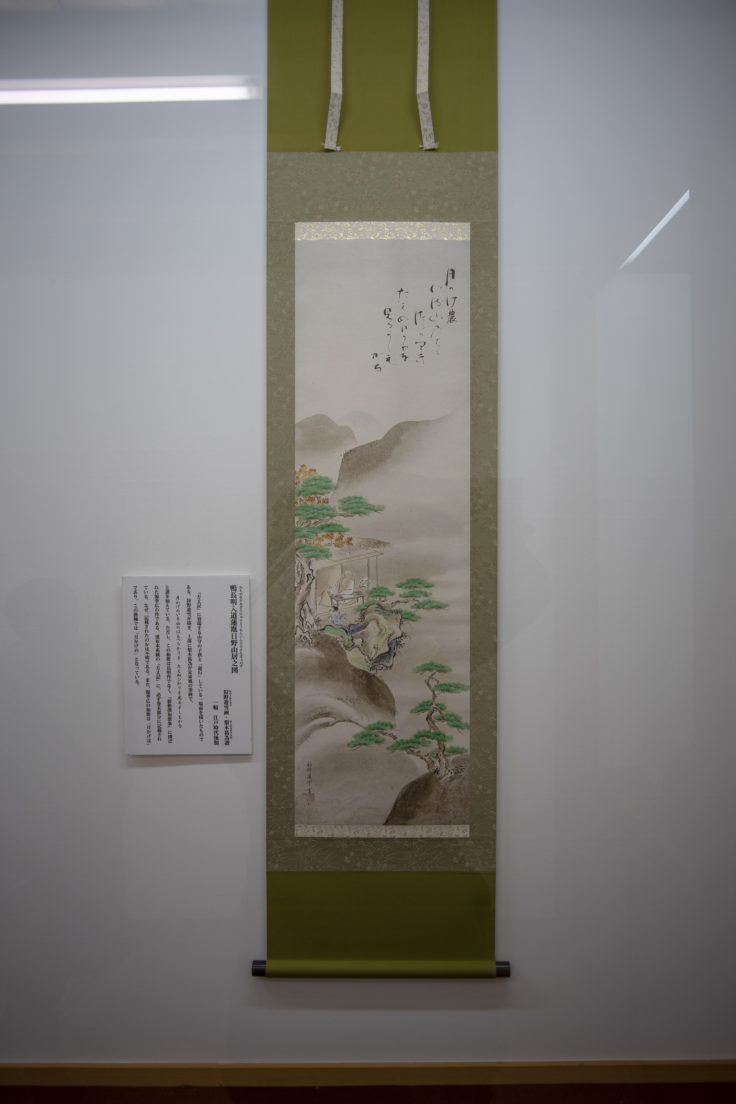

『方丈記』に登場する山守の子供と「遊行」している一場面を描いたものである。狩野遊雪が描き、上部に梨木祐為が定家風の筆跡で、

「月かげのいる山のはもつらかりきたえぬひかりを見るもよしかな」

と讃を加えている。ただしこの和歌は長明作ではなく、『新勅撰和歌集』に撰ばれた源季広の作である。流布本系統の「方丈記」に、必ず巻末部分に記載されている。なぜ記載されたのかは不明である。また源季広の和歌は「月かげは」であり、この掛け軸では「月かげの」になっている。

またまた興味深いね~書き写し間違いなのか、果たして意味があったのか?

お~鴨長明さん。

和歌を詠み、文才、琵琶や琴の演奏に秀でていたのになぜ父上の跡を継げなかったのか?

鴨長明さんについて、今後研究したくなった。

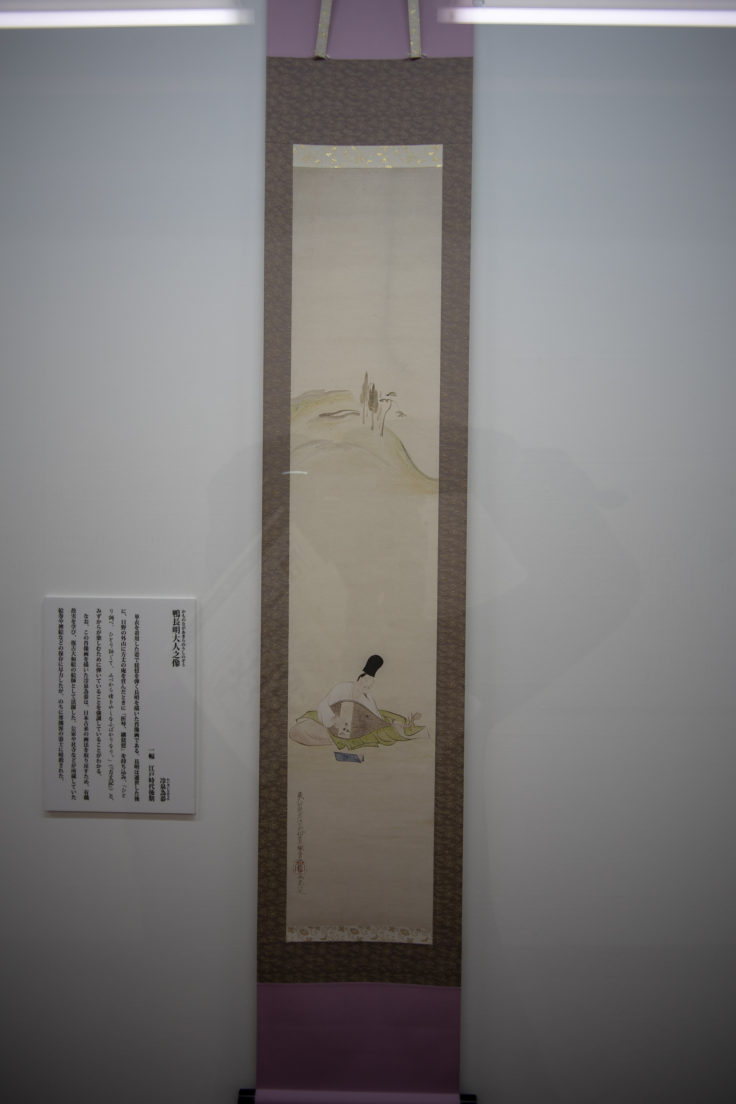

茶人の松花堂昭乗さんが長明さんの肖像画を描いたものに、公家の烏丸光広廣さんが長明の和歌の讃を加え、それをさらに梨木祐為さんが写したというもの。(ややこしい)

和歌は「詠ればちぢに物おもふ月に又わが身ひとつの峯之松風」

訳:じっと見つめるとあれやこれやと思い悩ませる月に、さらにまた、わたしひとりをさびしがらせるように、峰の松風の音が響いてくるよ。

下鴨神社の川を題材にしているわけだが、長明さんは川と水と人生を絡ませた和歌をしばしば詠んでいるそうだ。

「いし川やせみのを河の清ければ月も流を訪ねてぞ澄む」

「みぎの手もその面影もかはりぬる我をばしるやみたらしの神」

「さりともとにごりなき世を頼むかなながれたえせぬみたらしの水」

「みたらし」というのは下鴨神社「御手洗社」のことでなんと「みたらし団子」の発祥の地!

ぬお~みたらし団子を食べたい!

鴨長明さんの魅力が一気にア~ップ!!

本屋に行ってくるよ!

さて、河合神社の境内を散策しよ。

ホットカリンだね。

あたたまる~

河合神社は下鴨神社の摂社として古くより祀られ、女性守護としての信仰を集めるお社である。ご祭神には神武天皇の母、玉依姫命をお祀りし、玉依姫命は玉の様に美しい事から美麗の神としての信仰も深い。河合神社ではこの美麗の祈願絵馬として鏡絵馬の授与を行っている。

河合神社は美人の神様なんだね。

これ飲んで私も美人になれるかな?

下鴨神社のカリンの庭でとれたカリンから作れらているんだって~

さて、「鴨社資料館・秀穂舎」に行こう。

▼京都世界文化遺産を巡っているので応援をよろしく!