鳴門市とドイツの関係は?「日本で初めて第九が演奏された場所」

大麻比古神社境内「めがね橋」と「ドイツ橋」

鳴門市大麻比古神社境内には「めがね橋」と「ドイツ橋」がある。

鳴門市がドイツと深い関係があることをご存じだろうか。

第一次世界大戦期、青島(チンタオ)で日本軍の捕虜となったドイツ兵953人が「板東俘虜収容所」にやってきた。

俘虜は収容所で1917年~1920年の3年間過ごすことになる。

(「俘虜(ふりょ)」とは「捕虜(ほりょ)」と同意で、当時使用されていた用語。)

捕虜とはいえ人道的に扱われ、地元住民たちからも「ドイツさん」と呼ばれて良い関係にあった。

「ドイツ橋」も「めがね橋」もドイツ兵たちが地域との自由な交流の中で、地元への感謝の気持ちを込めて作ったそうだ。

「板東俘虜収容所」が舞台となった映画「バルトの楽園(がくえん)」も2006年に公開されている。

主演は松平健さん。

地元出身のタレント「板東英二」さんも出演されているんだよ。

戦時中に神社が、境内に橋をつくることを外国人に許可したなんて何て温かい話なんだろう。

徳島県や鳴門市、大麻比古神社や周辺の方々の懐の深さは計り知れない。

ドイツ館

「板東俘虜収容所」の記念施設として1972年に設立された博物館。

1993年、ここに移転・新築された。

2階は有料の資料館で、今回は立ち寄らず。

1階はミュージアムショップがあり、ドイツや鳴門のお土産を購入することができる。

▼ドイツの美味しいビールを購入することができるよ~

ドイツのビールはどれも美味しい(^^♪

食品やお菓子も充実している。

また、ニーダーザクセン州にまつわるパネル展示のコーナーもある。

鳴門市の姉妹都市「リューネブルク」はニーダーザクセン州にある。

「ばんどうの鐘」鳴門市とリューネブルクは姉妹都市

そういえば鳴門市文化会館を見学したとき、ドイツのリューネブルクは鳴門市の姉妹都市だということを知った。

ドイツ館から階段を上がっていくと、「ばんどうの鐘」に行くことができる。

徒歩約20分。

結構しんどいよ(笑)

やっと到着。

きれいな塔だ。

ここからの眺めがいい。

中はらせん階段になっている。

鳴門市とリューネブルクの友好をたたえ、平和のシンボルとして鳴門市が作った塔で、頂上にはドイツでつくられた「ばんどうの鐘」がある。

上ってみましょ。

上っても鐘は見えなかった(泣)

ドイツ館から塔は見えなかったんだけど、下から見えるポイントがある。

ばんどうの鐘の写真下に見える建物はドイツ館のお隣「鳴門市賀川豊彦記念館」だよ。

アジアで最初に「第九」が演奏された場所「板東俘虜収容所(ドイツ村公園)」

「板東俘虜収容所」は2018年に国の史跡として指定され、ドイツ村公園となっている。

つい最近のことなんだ。

収容所では所長「松江豊壽」さんの計らいによって俘虜の自発的な活動が規則内において大いに認められたことで、文化・スポーツ活動が活発に行われた。

映画「バルトの学園」では「松江豊壽」さんを松平健さんが演じている。

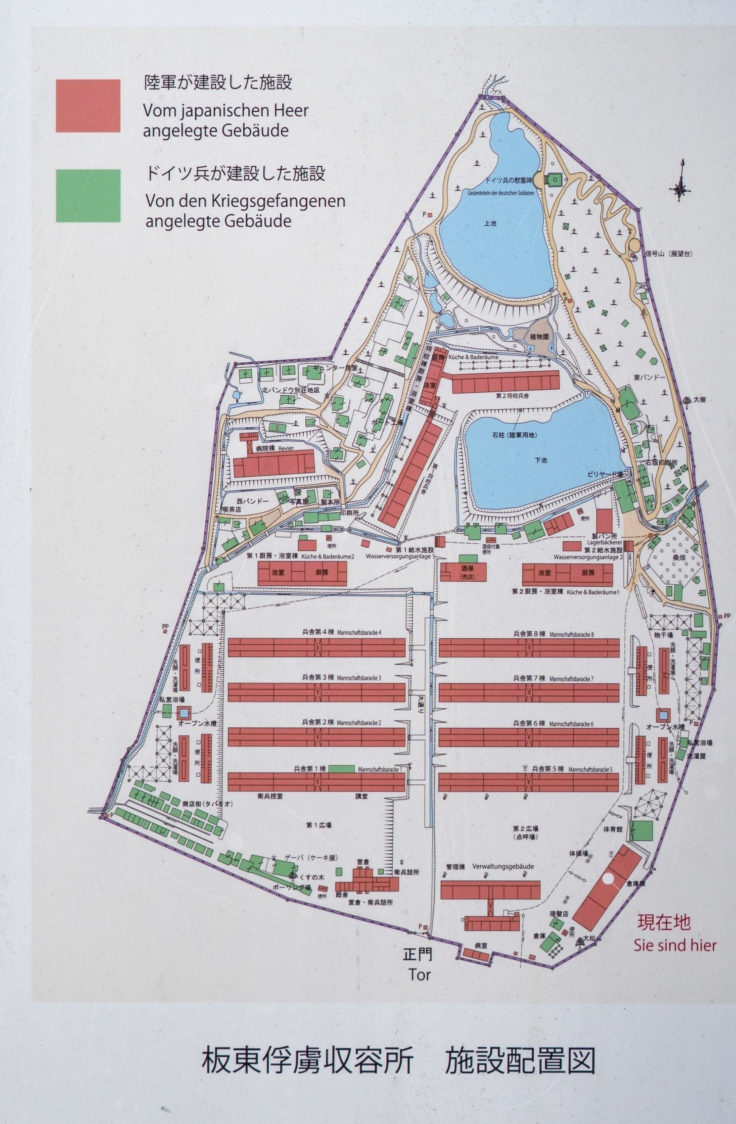

ドイツ兵が建設した施設は緑色で表示されている。

商店街などもあり喫茶店、写真屋、製パン所、ビリヤード場、ボーリング場、体育館などが配置図上で確認できた。

「酒保」とは軍事施設内にある日用品・飲食物などの売店のこと。

日本製ビールも販売されていたんだって。

花がきれいに咲いていた。

▼オキザリスさんがきれいに咲いていた。

黄色いヒナギクさんも可愛い。

2011 年に日本赤十字社徳島支部によって設置されたもの。

所長「松江豊壽」さんをはじめ、板東俘虜収容所の功績をたたえたモニュメントだ。

板東俘虜収容所のドイツ兵達が、亡くなった仲間を弔うため帰国前の1919 年に建てたもの。

▼こちらは全国の収容所で亡くなったドイツ兵の合同慰霊碑で、1976年に建てられた慰霊碑。

二つの慰霊碑は県の文化財指定史跡。

捕虜の日常食として支給するパンを製造していた場所。

民間のパン職人や軍隊でパン焼きの任務に就いていた捕虜たちが製造していた。

この給水塔は第二次世界大戦後につくられたもの。

ノルトライン・ヴェストファーレン州はリューネブルクがあるニーダー・ザクセン州のお隣。

デュッセルドルフは州都。

友好の輪がドイツでも広がっているのかな?

冬で葉っぱがないのが残念。

30本の菩提樹がもっと大きくなって葉っぱを付けたら圧巻の景色だろうね。

しかし20年以上前の植樹でこの大きさだから、菩提樹が大きくなるには時間がかかるんだね。

その後もどうやら20本追加され、現在では50本になっているようだ。

蕾があったけど、開花時期は夏。

ドイツ村公園の入り口が正門かと思っていたけど、少し離れた場所に正門跡地がある。

当時の正門は丸太の柱、木製の扉だったそうで、このコンクリート製の柱は閉所後に建て替えられたもの。

公園内に藤棚とベンチがあったのでティータイム。

▼ドイツ館のミュージアムショップで購入した第九クーヘン150円。

板東俘虜収容所では、大正7年(1918年)6月1日、アジアで初めてベートーヴェンの「交響曲第九番」全楽章がドイツ兵楽団により演奏された。

まとめ

国の史跡として最近登録されたドイツ村公園、今後も観光スポットして、歴史を学ぶ場所として発展していくことを期待する。

また、第九をドイツ館周辺で歌っている写真を見ると圧巻なので演奏を聴いてみたい。

次回は有料のドイツ館2階とお隣の「鳴門市賀川豊彦記念館」や、「バルトの楽園」のロケ地にも立ち寄ってみたい。

※バルトの楽園ロケ地「バルトの庭」は閉業しているけど、どうなっているかを調査する。

帰りはさっきオキザリスさんが閉じていた。

1日よく学んだよ。