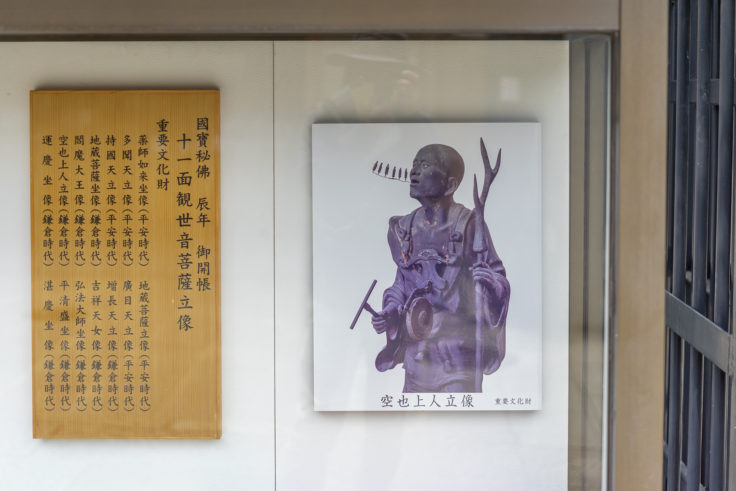

六波羅蜜寺で空也さんの口から出ている「南無阿弥陀仏」を学ぶ

「空也上人立像」の口から出ている物について以前から気になっていた。

インパクトありすぎ(笑)

六波羅蜜寺の開基は空也さん。

六波羅蜜寺に行けば重要文化財「空也上人立像」を鑑賞することができる。

「空也上人立像」は奈良東大寺南大門の金剛力士像を作った運慶さんの息子さん「康勝」さんの作。

行ってみよう。

六波羅蜜寺の「蜜」は「密」とよく間違えられるそうだけど、何となく「密教」の「密」と混同しそうだ。

「六波羅蜜」という教義なんだよ。

立像の写真からはイメージに反してモダンな雰囲気だね。

随分ポップな感じ。

いい意味で期待を裏切られた。

朱色がきらびやかでテンションが上がる。

パワースポットだよ。

門の向こうには本堂。

本堂には国宝「木造十一面観音立像」が安置されている。

空也さんが951年に建てたお寺は当時「六波羅蜜寺」ではなく、「西光寺」というお寺だった。

「六波羅」といえば「六波羅探題」が思い出される。

平安時代に平清盛さんがこの付近に「六波羅殿」という屋敷を建て、さらに鎌倉時代、承久の乱(1221年)以後に「六波羅探題」がこの付近に置かれている。

教義の「六波羅蜜」がお寺の名称であるという説と、「六波羅」という地名説とがある。

中に入ると弁財天さんが祀られている。

日本最古の弁財天さんなんだとか。

本堂に行こう。

神社のようなカラーリング。

ゴージャス。

美しい装飾も施されている。

本堂の中に国宝「木造十一面観音立像」があるんだけど写真撮影禁止。

宝物収蔵庫に行って空也さんにご挨拶してこよう。

もちろんこちらも撮影禁止。

あ、フェースガードとサングラスをした怪しい撮影者が写り込んだ(笑)

係の方にダイレクトに聞いてみた。

「あの口から出ているのは何ですか?」

「阿弥陀仏です。南無阿弥陀仏の6つの文字をあらわしています」とのこと。

「南無阿弥陀仏」とは「わたくしは(はかりしれない光明、はかりしれない寿命の)阿弥陀仏に帰依いたします」

※Wikipediaより

なるほど。

空也さんの生きざまそのものをあらわしているのだろうか。

とても興味深く、今後の研究課題になりそうだ。

六波羅蜜寺は真言宗のお寺になっているけど、天台宗空也派の祖とされてもいる。

空也さんは仏教に対してボーダーレスな考え方だったようだ。

もう一度写真を見てみよう。

踊念仏で有名なお方だけど、踊念仏を始めたわけではない。

鐘を持っていつでも踊れそうだと思っていたけど(笑)

※時宗の一編さん、一向宗の一向さんが踊念仏を始めた。

六波羅蜜寺という名称変更は空也さん没後、977年のこと。

その頃は天台宗のお寺だったけど、桃山時代には真言宗のお寺「智積院(ちしゃくいん)」の末寺となった。

▼智積院

空也さんは醍醐天皇の第二皇子で尾張国分寺で出家された。

▼世界遺産「醍醐寺」

森羅万象に生命を感じ、ただ南無阿弥陀仏を称え、今日あることを喜び、歓喜踊躍しつつ念仏を唱えた。

※パンフレットより

空也さんのことを忘れず、私も南無阿弥陀仏と唱えて毎日充実した生活を送りたいと思った。

あ、平清盛さんや、運慶さんの座像、平等院鳳凰堂本尊の木造阿弥陀如来坐像を作った定朝(じょうちょう)さん作の重要文化財「地蔵菩薩立像」も素晴らしかった。

もちろん弘法大師(空海)座像もね。

重要文化財だらけで、空也さん以外にも勉強になるスポットだ。

源平の戦いでの戦火などでの度重なる火災でも、源頼朝さん、足利義詮さん、豊臣秀吉さん、徳川家の方々が幾度となく六波羅蜜寺の修復に力を注がれている。

空也さんの人柄をしのばせるね。

写真撮影ができなくて残念だったけど、空也さんと六波羅蜜寺の世界観を学ぶことができて良かった。