灘五郷「御影郷」の酒蔵めぐり

灘五郷(なだごごう)とは

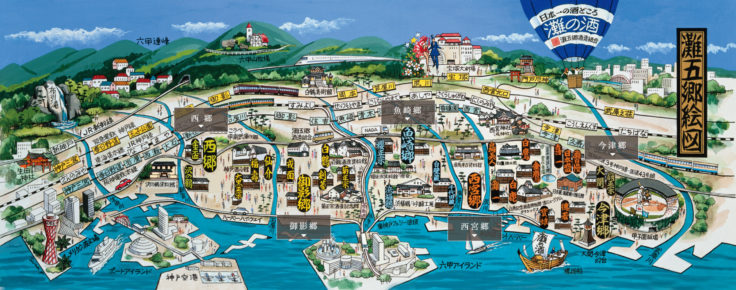

灘五郷とは、神戸市と西宮市にあり、室町、江戸時代から存在する酒蔵群。

西郷、御影郷、魚崎郷、西宮郷、今津郷の5つの地域に分けられる。

※画像は灘五郷公式サイトから

酒蔵は交通量の多い阪神高速や国道2号線から海側にあり、普段こんなところに酒蔵があるなんて想像もできなかった。

私がめぐった「御影郷」だけでも半日以上かかったので、その規模の大きさを理解した。

よく「灘の生一本(なだのきいっぽん」という用語を耳にする。

灘のお酒は男性的で「生一本」という語感と一致したことなどがあげられる。

「灘で生まれ育った生粋の混じりけのない酒(原酒)」ということだ。

毎年、「灘酒研究会」による「灘の生一本」が選定されている。

※2019年は10社が選定された。

今回めぐる「御影郷」の酒蔵では「白鶴」さんと「菊正宗」さんが選ばれているよ。

御影郷(みかげごう)へのアクセス

自動車でのアクセスは説明不要だと思うんだけど、やはりお酒を楽しみながらめぐりたいところ。

電車で行こう。

御影郷の西の端は「大黒正宗」さん、東の端は「菊正宗」さん。

「大黒正宗」さんへの最寄り駅は阪神電車の「石屋川駅」、「菊正宗」さんへの最寄り駅は阪神電車の「魚崎駅」。

私は「大黒正宗」さんから「菊正宗」さんまで歩いてまわったよ。

本日は雨が降っていて傘をさしながら各酒蔵で利き酒をした。

酔っぱらっていたけど雨の中の散歩は楽しかった。

灘五郷が発展した理由

以下に「福寿」さんで学んだ灘五郷が発展した理由を掲載する。

酒造りに理想的な宮水

西宮の宮水地帯に湧出する水で、他の地方の酒造水に比べ、酵母の増殖に欠かせないリンの成分が約10倍と多く、またアルカリ成分も豊富で、塩分を適度に含み、酒造りに害を及ぼす鉄分が極めて少ないという理想的な水です。

一番最初に「大黒正宗」さんに立ち寄った際、お酒について熱く語っていただきものすごく惹きつけられた。

説明の中に「宮水」というキーワードがいっぱい出てきた。

ものすごく納得。

酒米

六甲山の北側の田園地帯は昼夜の温度差が大きく、粘土質の土壌であり、米づくりに最適の自然条件を備えています。酒米には、大粒で、たんぱく質や脂肪が少なく、また、心白(米粒中央部にある白斑)が大きいうえに、吸水や酵素による消化の良さが要求されますが、なかでも「山田錦」は理想的な米として、日本一の酒米と言われています。この「山田錦」も灘の酒造家が農家と「村米契約」という制度をつくり育ててきました。

1875(明治7年)年の地租改正により、農家が納める税金は米からお金に変わった。

そのことにより米の質が低下したんだけど、蔵元は品質低下を避けるために農家と契約したんだって。

おもに兵庫県産の「山田錦」を使っているようだけど、白鶴さんではオリジナルの「白鶴錦」という酒米を作っている。

吉野杉による桶や樽づくり

各地の杉の中でも、吉野杉は香り材質ともに酒造りには最高のものとされ、大いに利用されました。特に江戸積みの酒は樽に入れられ、富士山を左手に見ながら江戸に下りましたので、江戸に着く頃にはちょうどよい木香がつき、「下り酒」、「富士見酒」として大変な人気を博しました。

「菊正宗」さんで、樽づくりの見学をした。

技術の高さと、お酒の香りに意識することができるようになった。

吉野杉とは奈良県の吉野林業地帯でとれる杉。

日本三大美林のひとつ。

六甲おろしの寒風

酒造りには寒い気候が必要です。六甲山から吹き下ろす六甲おろしの寒気を酒蔵へ取り込む為、酒蔵の設計にも工夫が凝らされています。

灘のお酒は寒い時期につくる「寒づくり」なのだ。

「大黒正宗」さんは震災で全壊したんだけど、「白鶴」さんが酒づくりをしない時期に「大黒正宗」さんに酒蔵を貸してあげたんだって。

お互いお酒造りの手法が全然違うことにびっくりしたそうだ。

丹波や但馬杜氏の技術

灘伝承の酒造りの技術が優秀な杜氏の蔵人に継承されていきました。

水車

当地は六甲山と海がせまり、川は急な流れで、住吉川や都賀川には沢山の水車小屋がありました。全国で初めて精米に水車による動力を利用しましたので、これまでの足踏みでは八分搗き(つき)が限度でしたが、水車では約2割まで精白度を高めることができました。これにより酒の品質が飛躍的に良くなるとともに、大量の精米が可能となりました。(明治の中頃が最盛期で、近辺には水車場が277場、24,647臼があったと記されています)

樽廻船

大消費地に発展してきた江戸への酒の輸送方法では、灘五郷は沿岸部に位置するため、船積みの便に恵まれました。樽廻船という酒樽専用の船が出現し、積荷量と早さを競って江戸新川に運ばれました。

御影郷の酒蔵めぐり

御影郷には7つの酒蔵のうち、「剣菱」の「剣菱酒造株式会社」さんと「戎面」の「坊垣醸造合名会社」さん以外の5つの酒蔵見学が可能。

高嶋酒類食品株式会社さんの「甲南漬け」も見学可能なんだけど、見学する時間がなかった・・・

以下「御影郷」5つの酒蔵をレポートするよ。

大黒正宗(株式会社安福又四郎商店)

白鶴さんの酒蔵でつくる大黒正宗さんのお酒。

さっそく利き酒をさせていただいた。

説明を聞き、比べながら飲むお酒はどれも美味しい。

酒米は「山田錦」の他に「夢錦」も使用している。

「夢錦」は爽やかな風味の生酒やしぼりたてに使用されるんだって。

震災で全壊したこと、白鶴さんのことを考えるとまた味わいが深まった。

福寿(株式会社神戸酒心館)

大黒正宗さんから徒歩1分かからず(笑)

▼大黒正宗さんから撮った写真。

酒蔵はすべてが見学できるわけではないんだけど、福寿さんは5つの見学場所では大きい方だね。

庭も素敵。

▼どれも美味しかったけど、左端の「大吟醸」がめちゃくちゃ美味しかったぁ。

「純米吟醸」はノーベル賞公式行事でふるまわれているんだって。

魅力的なお菓子を発見。

福寿純米御影郷と酒粕を使用し、丹波黒豆煮をクッキーにサンドした大人のスイーツです!

酒樽の中で雨を避けて食べよう(^^♪

めちゃくちゃ美味しい!

新神戸駅でも販売していたよ。

酒心館さんのお隣には「さかばやし」という料亭があり、お酒にあう料理も堪能できるので、要チェック。

仙介・琥泉(泉酒造株式会社)

先ほどの酒心館さんと比べるとこじんまりしているけど、それがまたいい雰囲気を醸しだしているね。

2種類の利き酒をさせていただいた。

琥泉の純米吟醸原酒がめちゃくちゃ美味しい!

しぼりたての純米吟醸を無濾過のまま、いっさい手を加えずに瓶に詰めたんだって。

口の中が爽やかになっていくところが印象的。

今まで飲んだお酒でランキング1位!

ありがとうございました。

白鶴(白鶴酒造株式会社)

泉酒造株式会社さんから白鶴さんまでの途中、菊正宗さんの本社があるんだけど、菊正宗さんの見学場所は白鶴さんの東だからご注意を。

白鶴さんでは山茶花の垣根が奇麗だった。

白鶴さんも大きいね。

プロジェクションマッピングの映像がとても綺麗で何回も見たくなるほど。

2階に上がるとお酒造りのお勉強ができる。

▼無料の利き酒コーナーもあるんだけど・・・

▼有料もあるよ。

1,000円で3種類を飲むことができる。

あら、何を飲んだか忘れた(泣)

とにかく、お酒をスーパーで買って自宅で飲むより、ここで比べながらちょっとずつ飲むという行為が随分と美味しさを感じさせるんだよね。

「美味しい」としか言っていないけど、それ以外の表現が見当たらない。

勉強不足で、この時オリジナルの酒米「白鶴錦」のことを知らなかった・・・

次回訪れてもうちょっと味わいたい。

買うしかないでしょう。

甘酒の甘みがすっきり。

とても美味しい。

また食べたい。

菊正宗(菊正宗酒造株式会社)

白鶴さんのところでも書いたけど、御影郷を西側から歩いていくと、白鶴さんの手前に本社がある。

▼本社は日本体育の父、講道館柔道の創始者嘉納治五郎さんの生誕地でもある。

ここは見学できないのだ。

嘉納家は菊正宗を立ち上げたんだけど、分家した一族が白鶴を立ち上げたんだって。

ちなみに治五郎さんは菊正宗の本家に生まれたということね。

白鶴さんの西に歩くと菊正宗さんの資料館に到着するよ。

「御影郷」の東お隣の「魚崎郷」の標識が立っているんだけど、本社の位置が「御影郷」だからね。

お、水車があるね。

▼樽酒マイスターファクトリーの見学が可能。

参加するよ。

待ち時間はお酒のお勉強をしよう。

▼試飲コーナー。

ん~美味しい。

そして見学の時間。

ガイドさんと別の場所へ移動。

ここから先は写真撮影禁止。

樽の作り方、樽酒がなぜ美味しいのかを解説していただいた。

本館に戻ると、見学者のみに樽酒の試飲サービスがあった。

杉のほのかな香り、最高。

いや~これは相当美味しい。

参加して良かった(^^♪

まとめ

灘のお酒は香川県に住んでいる私にもどこかで聞いたことのある銘柄ばかり。

香川県の自宅に戻ると、料理酒に白鶴さんのお酒を使用していたよ。

近所のスーパーに行くと、菊正宗さんの樽酒、白鶴さんの純米があったので購入させていただいた。

普段から接している灘のお酒、こうやって酒蔵めぐりをして楽しむことはとても楽しい。

今後もまた灘五郷の酒蔵めぐりを続けたい。

各酒造の関係者の方々、とても楽しい時間をありがとうございました。

この体験がきっかけで、灘のお酒をよく飲むようになった。

不思議なもので、お酒を飲むとこの時の記憶が鮮明によみがえる。

また、この時のことを思い出したくてお酒を飲む時がある。

今日の体験が、ほんとに楽しいものであったということが実感できるんだ~